Autour de STONED

Entretien avec Emmanuel Grimaud et Stéphane Rennesson

Entretien avec Emmanuel Grimaud et Stéphane Rennesson

Autour de STONED, film en cours de montage

Entretien préparé par les étudiant·es du second cycle :

Thomas Ferreira, Paul Krulik, Chuhui Luo, Janitta Pel, Vivien Perrot, Amandine Rousseau, Clotilde Segard, Aleksandre Zharaya.

saPRISTi! est un séminaire de recherche/création

construit par Marie Lelouche et Cyril Crignon, enseignant·es à l’Esä

Comment caractérisez-vous votre film ? Pourquoi ressentez-vous le besoin de produire des films et quel statut leur accordez-vous dans votre travail d’anthropologues ?

STONED est un film-dispositif, comme on dit aujourd’hui. Il se passe sur des sites mégalithiques en plein cœur du Massif central. On a rencontré Marc, un géobiologue qui s’adonne à des expériences en groupe, de reconnexion terrestre au milieu des chaos de pierres. Un genre de « yoga minéral » ou de « land qi qong », mais il ne faut pas trop figer la chose dans un genre. Il y a une théorie derrière qui porte sur les propriétés énergétiques des mégalithes que nos ancêtres néolithiques auraient su largement exploiter et que nous aurions oubliées. On est donc parti avec un groupe de gens pour une expérimentation collective. On essaye d’éviter le biais qui consiste à regarder ces gens et à se dire « ils font des choses bizarres », tout en cherchant à mettre le.la spectateur·rice aussi en situation de faire une expérience avec nous. Le film, c’est le point de départ d’une recherche. Godard disait que la recherche commence avec un film. Généralement, on fait l’inverse en anthropologie, on conçoit le film comme un point d’arrivée ou une façon de vulgariser un travail. Pour nous, c’est tout l’inverse, on commence par là. Un film, c’est une aventure sensible qui nous met en situation d’expérimentation. Ensuite, on réfléchit à ce qu’on a fait, on analyse et on écrit. Nous avions eu la même démarche par le passé. Nos films précédents, sur les combats de scarabées en Thaïlande puis sur les poissons étaient aussi des films-dispositifs.

La mégalithothérapie est un sujet de recherche peu commun. Un sujet « excentrique » en appelle-t-il forcément à un processus de recherche atypique ?

En effet, c’est peu commun ; et ça l’est moins encore de faire un film là-dessus qui ne porte pas sur les « croyances » que les gens pourraient avoir au sujet des propriétés imputables aux pierres. Il fallait éviter ce biais et être dans l’expérience. On ne se doutait pas qu’en méditant sur des cailloux, au contact des pierres ou en bougeant ce qu’on appelle des « pierres branlantes », on pouvait se mettre dans des états modifiés de conscience, voire même de transe ou expérimenter des effets physiologiques proches de l’orgasme. Ce n’est pas donné à tout le monde. Il faut, pour ce faire, une certaine sensibilité, tout un travail et une expérience préalable. Mais c’est possible et c’est ce qui nous a fasciné. D’où le titre : le sex appeal de l’inorganique. Philip K.Dick, dans L’Exégèse, a une phrase qu’on aurait pu faire nôtre : « provoquer une décharge neuronale, activer des circuits qui ne l’ont jamais été, qu’il s’agisse de la prochaine étape dans l’évolution de l’espèce humaine ou d’une partie du cerveau dont nous aurions perdu l’usage. » C’est peut-être un peu présomptueux, mais on a fait le film avec cette finalité en tête : court-circuiter (ou recircuiter) quelque chose chez le.la spectateur·rice, ce qu’on ne pourrait pas faire par l’écriture.

Quel intérêt y a-t-il à faire ce film, pour vous qui avez l’habitude de mener des recherches sur des terrains géographiquement éloignés ? Au-delà du contexte de la crise sanitaire et des restrictions qu’elle vous a imposées, qu’est-ce qui vous a amenés à faire ces recherches ?

Stéphane travaillait en Thaïlande, où il explorait les pratiques chamaniques, et Emmanuel en Inde, où il venait de faire un film sur les techniques dites de past life regression : Black Hole why I have never been a rose (2019). À cause du confinement, on ne pouvait pas y retourner ; et on s’est dit qu’on ferait bien d’explorer ce qui se passe à notre porte. On s’est donc lancé dans une enquête sur la géobiologie. On a même suivi une formation à cette discipline dédiée à la mesure des « énergies » et à l’évaluation des influences qu’exercent les sols et la géologie sur les humain·es et leurs habitats. Cette discipline s’est développée à partir des techniques des sourcier·ères et de la radiesthésie. Les agriculteur·rices font souvent appel à des géobiologues aujourd’hui pour détecter la pollution des champs magnétiques et électriques sur les élevages. Ce que les géobiologues entendent par « énergies » est très débattu. Certains établissent une équivalence avec les champs électromagnétiques ; mais, en réalité, beaucoup distinguent entre plus d’une dizaine de « réseaux » énergétiques différents (Curry, Hartman, etc.). La géobiologie est aujourd’hui en quête de scientificité en même temps qu’elle est porteuse d’une approche foncièrement écologique et sensible du vivant qui nous intéressait, parce qu’elle intègre tout un ensemble de données dites « cosmo-telluriques » (analyse du sol, des ondes et rayonnements) qu’on a du mal à mesurer, mais pour lequel les géobiologues inventent des tas de protocoles sensibles de captation et de mesure. Et c’est dans ce cadre qu’on a rencontré Marc, le personnage principal du film, lequel nous a proposé de l’accompagner sur des sites mégalithiques. On ne se doutait pas qu’on pourrait faire ce genre d’expériences à 3h30 de train Corail de Paris.

Pensez-vous pratiquer une « ethnologie d’un lointain de proximité » ? Étiez-vous étonnés de retrouver près de chez vous des pratiques expérimentées de longue date sur les terrains de recherche qui vous sont familiers, investies par d’autres personnes que les natifs de ces aires culturelles-là ? Entretenez-vous une forme de familiarité avec l’objet de votre étude ?

Les anthropologues, par habitude disciplinaire, ont d’abord tendance à explorer des terrains lointains, en se disant que plus c’est loin, et plus ils ont de chances de trouver du nouveau. C’est à moitié vrai, car il y a beaucoup d’inconnues à notre porte. Et le proche et le lointain se bousculent ici, surtout à cause de la forte influence laissée sur les approches énergétiques en France par les travaux des anthroposophes, des théosophistes et des ésotéristes occidentaux, qui ont réinterprété les traditions cosmologiques orientales (théorie des chakras, des énergies vitales, prana, qi, etc.). Ce qu’on a observé est à la fois très différent de ce qu’on pouvait observer en Thaïlande et en Inde et, en même temps, comme une sorte d’embranchement ou de prolongement expérimental de ces traditions qui pensent le corps humain comme un ensemble énergétique en connexion avec son milieu. La différence tient beaucoup au fait qu’en Asie, on sait que l’on propose aux gens un modèle du corps (à base de chakras et de résonances énergétiques), mais que c’est une manière de penser ; et cette façon de se représenter le corps, ses organes et ses flux produit des effets. Ici, quand on a adopté ce genre de modèles (à la fin du 19e siècle), on s’est d’abord livré à des controverses interminables pour savoir si les chakras existaient vraiment. Aujourd’hui, on fait tout pour scientificiser la chose : on fait des expériences de mesure, on produit des modèles à base de fréquences électro-magnétiques et on confirme les modèles orientaux tout en les psychologisant. On a rencontré ici des gens très sérieux qui font des machines de codage qu’on pourrait qualifier d’ésotériques et qui n’ont pas d’équivalent, pour capter et mesurer ce que certain·es appellent des « ondes de forme », des forces qui sont hors du champ électromagnétique — ce qu’on pourrait appeler des « lignes à autre tension ». Du coup, il est rapidement devenu difficile de dire qui étaient les plus raisonnables ou les plus sages. Les « énergies » dessinent un champ largement international de recherche, où se croisent des chercheur·euses russes, des yogi·nis indien·nes, des chaman·es français·es et des clairvoyant·es suisses. Et c’est un monde très vivant, où s’expérimentent tous les jours un nombre incroyable de techniques et de dispositifs. Notre enquête porte sur toute cette créativité qui se déploie aux frontières du visible.

Où se situe l’étrangeté, en l’occurrence ? Dans l’objet lui-même, dans le prisme par lequel vous nous le montrez, ou bien dans votre regard ? Et dans l’éventualité où ce serait votre processus de recherche qui construit cet objet comme étrange, pourquoi donc en faire un objet étrange ?

L’anthropologie a construit toute son entreprise de connaissance critique sur l’effort de défamiliarisation. C’est quand même là sa méthode première : défamiliariser l’étrange, estrangiser le familier et opérer les bons décalages pour renouveler notre vision des choses. Elle n’est pas la seule, puisque l’un des plus beaux textes sur l’estrangement nous vient d’un théoricien de la littérature, Viktor Chklovski. Et quand l’historien Carlo Ginzburg s’empare de la notion, il s’en inspire d’ailleurs fortement. Le problème essentiel, dans notre cas, est que ces pratiques sont fortement connotées new age et que, si on s’en montre trop proche, les gens sceptiques nous mettront aussi dans le même sac, pensant qu’ils ont affaire à une bande d’illuminé·es converti·es à des croyances. Le souci qui fut le nôtre était donc qu’on n’étiquette pas trop vite tous ces gens, qu’on ne les mette pas dans la boîte « new age » ou « néochamanisme » sans les écouter, prendre le temps de voir où nous mènent toutes ces expériences, parce que si ces expériences impliquent d’adopter certaines représentations (du corps, du milieu), c’est pour des raisons particulières et parce que cela produit des effets, parce qu’il n’y a que comme cela qu’on arrive à se mettre dans certains états. Si, par exemple, pour qu’il se passe quelque chose, il faut que je pense qu’en mettant mes doigts dans les fentes d’un rocher, j’ai affaire à une machine néolithique à remonter le temps, pourquoi pas, voyons où cela me mène, surtout s’il ne se passe rien quand je ne me fais pas un tel scénario. Bref, mettre en suspens notre jugement, pour retrouver ce que William James appelait un « plan d’expérience pur » et dont le mégalithisme offre en fait une version lithique, sachant que ce plan d’expérience est avant tout un espace de jeu pour renouveler notre sensibilité au milieu. Il y a des sujets sur lesquels il est facile de trouver la bonne distance, d’autres avec lesquels c’est plus compliqué. Comment court-circuiter notre jugement, le piéger, pour s’autoriser à lâcher prise, faire une vraie expérience et que le spectateur passe par le même chemin, voilà qui nous a semblé judicieux.

Comment participez-vous à la communauté qui constitue votre terrain d’étude ? Leur partagez-vous vos intentions de recherche ? Votre caméra n’induit-elle pas une posture dominante face au sujet observé, dans la mesure où elle nous cache fatalement ceux qui filment (vous) non dénués de points de vue situés ? Comment votre intérêt pour cet objet a-t-il été reçu par ses acteur·rices ?

Les enquêtes anthropologiques se font en toute transparence, sauf contexte politique extrême. Il suffit donc généralement de se montrer curieux, intéressé et respectueux de la vie des gens pour qu’ils consentent à ouvrir un temps les portes de leur monde. Il va sans dire que cela requiert d’ouvrir le sien aussi, une économie de l’échange dans laquelle les filmant·es et les filmé·es affinent leur coordination et renforcent la convention de départ. Dans notre cas, la convention a été très facile à trouver. Marc a agi comme un véritable metteur en scène, il avait une formation de photographe, il savait où se placer, comment s’adresser à la caméra et il prenait souvent la caméra à partie pour s’adresser au spectateur et expliquer les choses de manière très pédagogique. On n’a pas forcément gardé tout cela au montage, car cela nous paraissait introduire un niveau de médiation superflu par rapport à l’expérience qu’on voulait transmettre aussi brute que possible. Et durant les expériences, la caméra n’était plus dans ce rôle-là ; elle ne vient donc pas redoubler la parole de Marc. Les états de transe pouvant être très communicatifs, il y a un enjeu à en faire un dispositif conducteur (voir la ciné-transe de Jean Rouch, par exemple). La question devient : à quoi est-elle vraiment sensible ? Et y a-t-il des choses auxquelles elle est sensible que les autres ne voient pas, et inversement ? La mise en tension particulière des corps et des esprits propre à ce genre d’expériences dicte à la caméra ses positions. C’est à la caméra de s’adapter et non pas aux gens, à partir du moment où le dispositif est accepté comme faisant partie de l’expérience. Parfois, elle se fait antenne ; un peu comme les autres corps qui sont là, elle capte des choses très curieuses, des lumières, des orbes ; et parfois, rien du tout. On a passé plusieurs heures après l’expérience à regarder le rush avec Marc pour comparer quels avaient été nos ressentis et voir où la caméra avait vu quelque chose et là où elle n’avait rien capté. De leur propre aveu, le tournage a permis aux mégalithonautes de progresser dans la connaissance des sites que nous avons explorés. Même si le tournage d’un film implique forcément une forme d’asymétrie lors de la prise de vue — puisque vous ne pouvez pas être observateur·rice et acteur·rice à la fois —, il y a plein de manières de tordre cette contrainte : des dialogues, des interactions, des partages d’expérience qui n’ont été possibles que parce que la caméra faisait partie intégrante du jeu.

L’émerveillement est-il un frein ou bien un aliment indispensable à la recherche ? Est-il toujours naïf ? Doit-il être entretenu ?

« Ce que j’aime par-dessus tout — disait Jean Rouch — c’est ramener des objets inquiétants. » On se reconnaît bien dans cette vision. C’est plus une forme d’inquiétude épistémologique que l’on cherche à cultiver. Les expériences inquiétantes, c’est la drogue dure des anthropologues. Surtout quand cela vous triture de l’intérieur, vous bouleverse jusqu’à modifier votre corps, son positionnement sur terre et dans l’espace, comme ce fut le cas ici. STONED veut nous faire changer de corps, car c’est exactement ce que nous avons vécu, un rite d’initiation, de transformation physiologique. L’émerveillement, c’est bien ; il faut pouvoir s’émerveiller de tout ; mais il faut pouvoir aller jusqu’au vertige, à une forme de déstabilisation des repères, pour changer ses manières de voir.

Qu’analysez-vous à ce stade, dans votre film, qui puisse être porté sur le terrain de la connaissance ? Croyez-vous qu’il y ait des choses à découvrir parmi ces pratiques dont vous faites le répertoire, et qu’il serait souhaitable de réactiver ? Quelles intentions revendiquez-vous ?

Il nous a semblé d’utilité publique de documenter ces pratiques énergétiques parce qu’à travers elles se repense la relation de l’humain à son milieu. Certes, Marc est géobiologue ; mais il a tout d’un chercheur, en quête de nouveaux indices : il fait ses propres expériences et il se fait ses théories ; et on voulait rendre compte de cette recherche très vivante, de ce qui s’expérimente ici comme rapport à l’environnement. On a découvert tout un monde de chercheur·euses amateur·rices au croisement de la géologie, de la radiesthésie et des biomédecines, qui expérimentent depuis plus d’un siècle. Malgré la difficulté à les définir, les « énergies » nous mettent dans un certain rapport à ce qui nous entoure en même temps qu’elles contribuent à le produire. Et dans les dernières années, les approches « énergétiques » se sont multipliées, des écoles se sont créées, des controverses souvent virulentes ont lieu pour savoir de quoi on parle. C’était le moment de mener l’enquête pour faire le point sur tout cela, et évaluer l’ensemble du domaine. Pour nous, c’est aussi le reflet ou le symptôme d’un rapport de plus en plus tendu que nos sociétés post-industrielles entretiennent avec la Terre, entre mise en cause du progrès technologique, paranoïa environnementale et exaltation d’un rapport spirituel à la nature puisé à la source de traditions chamaniques plus ou moins exotiques. Encore une fois, ce qui nous a sans doute séduits le plus tenait dans le travail d’intensification de notre sensibilité, aux « franges du phénoménal » comme disait William James, que demande l’exploration des sites mégalithiques, aussi spéculative soit-elle. Peu importe qu’il s’agisse d’une archéologie expérimentale, d’une forme de sensibilité que nous aurions délaissée depuis l’époque néolithique, notre sédentarisation et le niveau de confort et d’accumulation matérielle aidant, ou bien qu’il s’agisse de sa réinvention fantasmée ou encore rien de tout ça. Le sex appeal de l’inorganique, c’est un rapport aux choses, à la roche, un chemin d’expérimentation aux potentialités méconnues. On a conçu le film comme un révélateur de ces potentialités. On voit dans le film comment un rapport de surface (à la pierre) devient via toute une série de suggestions, de mises en situation et en condition, une expérience des profondeurs. Corps et pierres entrent alors en fusion dans une orgie minérale, des régénérations cathartiques se produisent et dont on ne sort pas indemne. Marc nous avait prévenus : « De l’autre côté, quelque chose nous attend. » Pourtant, c’est là, à portée d’expérience.

Le montage est-il un frein ou une aide pour produire de la connaissance ? Avez-vous, avec l’expérience, développé des méthodes spécifiques en la matière ?

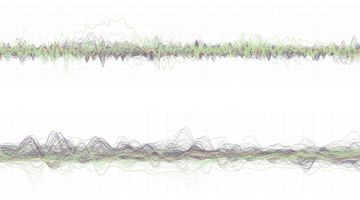

Le montage est une étape de création essentielle et c’est aussi une épreuve redoutable. À ce stade, on n’a pas complètement terminé le montage, ce qu’on vous a montré était une première version, un dérushage. Le côté passionnant du montage, c’est que vous êtes obligé·es de voir vos images des centaines de fois, de vous en imprégner en profondeur et vous finissez par connaître les dialogues par cœur, votre attention est retenue par des expressions, des détails qui sur le moment vous avaient totalement échappé. Pour les anthropologues, c’est le terrain qui se déplace sur ordinateur. Et là, c’est un tout autre travail qui commence, qu’on peut comparer à la sculpture. Le rush est une matière plastique. Il faut dégrossir la forme jusqu’à ce qu’une esquisse apparaisse et ensuite affiner le détail. La forme se cherche et met parfois beaucoup de temps à se trouver. Vous réalisez le décalage entre ce que vous avez vécu, ce que le rush contient de vraiment intéressant ; et, parfois, cela n’a rien à voir, les séquences que vous pensiez formidables tombent à l’eau tandis que d’autres, que vous pensiez insignifiantes, prennent une dimension nouvelle. Et souvent il faut attendre la toute fin du montage pour vraiment savoir ce que vous cherchiez dans toute cette histoire. Dans notre cas, on a la chance d’être deux, ce qui facilite le jugement, du moins lors d’une première étape. On a passé beaucoup de temps tous les deux, sans Marc ni ses acolytes, à visionner nos images en plus d’un premier visionnage partiel avec Marc ; et on est arrivé à un premier dérushage. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’un film se fait bien souvent à notre insu. L’idée d’un réalisateur en position transcendantale qui aurait une idée claire d’un contenu à transmettre et en garderait la maîtrise tout au long du processus se heurte très vite à la réalité. Le film doit se faire avec vous mais aussi indépendamment de vous. C’est d’ailleurs toujours bien d’avoir un·e monteur·euse complètement extérieur·e, vierge, pour qui les images n’évoquent rien, elles sont juste porteuses de potentialités dans une forme qui n’est pas encore là. Et quand en plus vous avez un producteur·rice qui donne son avis, organise des projections-tests avec des gens extérieurs, etc., la chose se collectivise de façon souvent inattendue. On s’aperçoit des malentendus très vite, du décalage entre ce que vous voyez de votre film et ce que les gens pourraient y voir et surtout ne pas y voir. La difficulté, c’est d’arriver à intégrer le·la spectateur·rice de telle façon qu’elle ou il fasse une vraie expérience à son tour. C’est un vrai travail de re-médiation qui commence. Ensuite, il s’agit de faire en sorte que l’on regarde tout cela sans juger, à la juste proximité ou distance, sans a priori ; il s’agit, autrement dit, de prendre le·la spectateur·rice par surprise, pour qu’elle ou il partage cette aventure mégalithique avec nous, et d’arriver à lui communiquer aussi nos sensations et notre idée de la chose sans lui dicter quoi que ce soit, pour qu’elle ou il se fasse sa propre expérience.

Emmanuel Grimaud

Docteur en anthropologie, directeur de recherche au CNRS et membre du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC),UMR 7186, université Paris Ouest – Nanterre La Défense, Emmanuel Grimaud est aussi cinéaste et commissaire d’exposition. Ses recherches explorent les frontières de la technosphère, celles de la communication, de la perception, de la technique, de la mesure. Dernier livre paru : Dieu point zéro, préf. de Patrice Maniglier, Paris, PUF, coll. « MétaphysiqueS », 2021.

Stéphane Rennesson

Docteur en anthropologie, chargé de recherche au CNRS et membre du LESC, Stéphane Rennesson pratique une anthropologie de la nature et anthropologie de la communication : relations entre les humains et les non-humains tels que les autres animaux, les plantes, les esprits, etc., dans le cadre de laquelle il traite, tout particulièrement les situations de rivalité institutionnalisée dans les sports et jeux en Thaïlande (boxe thaïlandaise, combats d’animaux), ainsi que de questions environnementales (gestion des ressources naturelles dans le contexte bouddhiste). Dernier livre paru : Les coulisses du Muay Thai. Anthropologie d’un art martial thaïlandais, Éditions des Indes Savantes, 2013.