Kankyō Ongaku

La musique environnementale japonaise des années 1980

S’il vous plaît, écoutez ce CD à un volume proche de celui des sons du quotidien, comme les climatisations ou les réfrigérateurs.

Yoshio Ojima1

Il a plu.

Francis Ponge2

Une musique inconnue du monde

Au seuil d’une nouvelle décennie, en 1980, le Japon vit un miracle économique prolongé. C’est le premier producteur automobile mondial, un pays parfaitement équipé en termes de transports et de confort électro-ménager avec l’espérance de vie la plus longue au monde, mais c’est aussi un territoire surindustrialisé à l’urbanisation frénétique et étouffante. Dans ce contexte, de nombreux architectes et designeur·euses tentent de remettre le calme et le repos au centre des préoccupations des urbanistes. C’est à cette époque qu’apparaît un genre musical innovant, porté par ce souci de mieux-être : la Kankyō Ongaku, que l’on peut traduire par « musique environnementale » – un fait artistique et économique intrinsèquement japonais longtemps ignoré par le reste du monde. Deux livres importants, Ocean of Sound du musicien et musicologue David Toop puis The Ambient Century de Mark Prendergast, publiés respectivement en 1995 et en 2000, ont dessiné une carte mondiale de la musique ambient, parcourant tous les continents et tous les environnements, de la forêt amazonienne à la Ruhr, pourtant on y chercherait en vain une seule mention de la Kankyō Ongaku.

Un peu d’histoire

Au début des années 1960, comme partout dans le monde, les jeunes Japonais·es succombent à la déferlante des guitares électriques (rebaptisée dans une presque homophonie eleki Buumu pour « boum électrique ») ; la plupart vont continuer en vieillissant de consommer de la pop courante tandis qu’une minorité souvent très engagée politiquement va initier des mouvements marginaux devenus cultes avec le temps, qui vont de la noise extrême à l’acid folk en passant par le boogie psychédélique. De leur côté, les compositeu·rices de musique savante, à l’instar de leurs confrères et consoeurs allemand·es, tentent de trouver une nouvelle voie, de créer une musique qui se tiendrait à l’écart, à la fois, d’un modèle nationaliste honni et du bulldozer culturel apporté dans ses bagages par le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Après Fumio Hayasaka (1914-1955), compositeur pour Kurosawa, qui a tenté l’amalgame entre les sonorités de la Gagaku (musique de cour raffinée venue de Chine au Ve siècle) et l’écriture tonitruante de Stravinsky, apparaît une jeune génération de musicien·es dont le plus célèbre est Toru Takemitsu (1930-1996), aussi à l’aise avec l’instrumentarium traditionnel nippon qu’avec le maniement d’influences occidentales, de Debussy et Messiaen aux Beatles. Parmi les sources d’inspiration de Takemitsu, il faut ajouter la nature dans laquelle il voit un modèle impossible à atteindre. Il parle ainsi de « perfection musicale » à propos « du bruit du vent dans les pins ou (de) la brise dans les massifs de bambous3 ».

En septembre 1975, à Tokyo, le compositeur Kuniharu Akiyama consacre plusieurs récitals à Erik Satie, une autre des grandes influences de Takemitsu. Or, le succès de ces concerts dépasse rapidement et largement le cercle des initié·es. « L’immobilité sacerdotale » et les « rêveuses processions d’accords parallèles » du Normand, vantées par Vladimir Jankélévitch dans La Musique et les heures4, trouvent sans doute un écho profond au pays du soleil levant. Dès 1948, aux États-Unis, John Cage avait lui aussi programmé une vingtaine de concerts de Satie. Il appréciait particulièrement les pièces rangées par Satie lui-même dans la catégorie musiques d’ameublement - cette musique fonctionnelle Satie l’avait souhaitée « mélodieuse ». Comme il le disait alors : « elle adoucirait le bruit des fourchettes, sans le dominer, sans s’imposer ». On voit bien ce qui a pu séduire Cage, inspirateur du mouvement Fluxus, qui préférait le bruit du trafic automobile à Beethoven. Le terme de « papier peint musical » également revendiqué par Satie dit bien sa modestie affichée et très paradoxale en Europe, encore impressionnée au début du XXe siècle par le prestige des grands compositeurs romantiques.

Dès 1978, trois ans après ce que les Japonais·es ont appelé le Satie Boom, un disquaire de Tokyo vend les premiers albums d’ambient music du britannique Brian Eno, lui-aussi émule du compositeur français. Cette boutique, Art Vivant (en français dans le texte), installée au 12e étage d’un centre commercial est adossée au musée Seibu, institution consacrée à l’art contemporain. L’endroit appartient à Satoshi Ahikawa, diplômé de sociologie, passionné de musique, émule de Raymond Murray Schafer - le fondateur de l’écologie sonore, c’est là que vont se retrouver les jeunes artistes passionné·es par la relation entre environnement et musiques minimalistes, dont celles de Harold Budd et Phil Glass.

Dès les premiers soubresauts de la Kankyō Ongaku, parallèlement aux albums fondateurs, les meilleurs compositeu·rices comme Hiroshi Yoshimura ou Yasuki Shimizu travaillent pour des firmes liées au cadre de vie : promoteurs immobiliers spécialisés dans les préfabriqués, cosmétiques, confection, horlogerie, décoration… Les musicien·nes réalisent ces enregistrements à des fins publicitaires mais aussi parfois en tant que designers sonores pour des institutions culturelles sponsorisées par les mêmes grands groupes. C’est peut-être le péché originel, l’explication du désintérêt de l’Occident d’alors pour ces compositeu·rices : non seulement cette musique environnementale était fonctionnelle mais elle était aussi volontiers commerciale, au sens premier et éhonté du terme.

Si japonaise et si peu pittoresque

L’autre raison du manque d’intérêt pour cette musique de l’intime réside peut-être aussi dans notre ignorance de tout ce qui concerne le Japon au-delà des cartes postales. Cette expression effacée du moi, même si elle est détachée de tout caractère nationaliste, a des liens profonds avec l’âme nippone, ses traditions spirituelles et même – lâchons le mot – métaphysiques. La dimension sonore de l’espace intime était déjà pensée et scénographiée dans l’archipel bien avant l’apparition de l’enregistrement. Considérons par exemple, à la période Edo (1603-1867), l’essor du suikinkutsu (harpe d’eau), dispositif sonore et décoratif placé dans le jardin, dans lequel résonnaient des gouttes d’eau. Le goutte à goutte est d’ailleurs une figure récurrente de la Kankyō Ongaku. Dans la brièveté et la fragilité de ses intervalles, apparaît l’éternité. Le Ma, l’intervalle japonais, à la fois spatial et temporel, donne à percevoir un présent toujours renouvelé. Bien loin de notre conception sagittale du temps.

La philosophie et l’esthétique d’inspiration bouddhique ont pour finalité de saisir l’infini dans le fini. On répète le geste en tentant de saisir l’éternité dans un repère espace-temps défini et infiniment court… L’art japonais, en tant que manifestation concrète de la nature, est en lui-même une expression du temps et de l’infini5.

Pionniers et influences

Détournement de publicité pour l’enseigne de magasins japonais Muji.

De gauche à droite : Haruomi Hosono, Satoshi Ashikawa, John Cage, Brian Eno, Erik Satie, Phil Glass.

Satoshi Ashikawa © Soundprocess.

John Cage © James Klosty.

Phil Glass © Katharina Otto-Bernstein.

Brian Eno © DR.

Haruomi Hosono © DR.

Erik Satie © DR.

Photomontage © Félix et Silvain Vanot.

Un espace de liberté, contre les autres musiques d’ambiance

Nous avons facilement, ici, tendance à idéaliser le foyer : un refuge, le lieu du bien (le silence) contre le mal (le bruit du monde). C’est aussi la vision défendue à la fin des années 1970 par des Californien·es, initiateu·rices de la musique New Age. La concomitance n’est pas fortuite : les deux régions du monde les plus riches, les plus techno, ont produit à la même époque des musiques ambient nouvelles et utilitaires. La New Age, influencée par la pensée hippie de la fin des années 1960, les musiques traditionnelles orientales et le rock planant britannique ou allemand a clairement une visée thérapeutique, les compositeur·rices tablent alors généralement sur un exotisme historique ou géographique afin d’emmener leur auditoire ailleurs, de le déconnecter et de lui permettre de recharger ses batteries. La New Age passe vite d’une aide à la méditation à un usage plus libéral de la musique instrumentale : il faut se déconnecter pour ensuite mieux travailler, et finalement mieux consommer. La New Age, née dans des home-studios de rêveur·euses anti-systèmes, devient rapidement une industrie avec ses labels puissants, ses classements des ventes et même sa catégorie aux Grammy Awards… Elle finit par se rapprocher de la Muzak des années 1930, née elle aussi aux États-Unis, théorisée et produite dans les bureaux et les studios de la société du même nom : une musique d’ambiance extrêmement codifiée et anonyme diffusée sur les lieux de travail ou de transit, destinée à créer les conditions optimales du rendement capitaliste, sans moment de silence qui aurait pu prêter à la rêverie ou pire encore à la réflexion.

En comparaison, la Kankyō Ongaku ne coupe jamais l’auditoire de l’ici et du maintenant. La motivation des artistes n’est pas de créer un nouvel espace grâce au son mais de respecter l’énergie qui se déploie dans un environnement, avant même leur arrivée. Yoshio Ojima, concepteur du design sonore du musée Spiral, lieu d’art contemporain sponsorisé par une marque de lingerie, décrit son approche de cette façon : « Je prends en considération l’architecture, la décoration, les pièces exposées pour l’évènement organisé là, tout comme les visiteurs et leurs déplacements. J’essaye de visualiser la quantité d’énergie que la musique pourrait disséminer dans tout cet environnement. Plus il y a d’éléments non musicaux dans un espace, plus il est excitant pour moi de créer une musique environnementale6. »

La Kankyō Ongaku n’appartient résolument pas à nos habitudes d’écoute. Si l’on devait la situer, ce serait une musique du milieu, de l’environnement certes, mais aussi entre deux conceptions de la musique. Le destin de la Muzak est d’être transparente, au mieux entendue, mais jamais écoutée. À l’opposé, on ne compose de la musique, tous genres confondus, de Bach à Beyoncé que pour des oreilles attentives. La musique environnementale japonaise opère ailleurs, dans un espace émancipateur et libérateur : on peut l’écouter, comme on le fait d’un torrent ou d’un robinet qui goutte et se perdre dans cette attention ; on est libre de s’y plonger mais aussi de s’en détacher, aussi vite et avec la même intensité. Cela heurte nos convictions et nos ambitions occidentales ? Tant mieux. Dans une galerie comme à la maison, la Kankyō Ongaku n’interrompt pas la vie quotidienne, elle ne la suspend même pas, elle l’accompagne, jamais en surplomb. Si le mot n’avait pas de connotation situationniste, on pourrait presque parler de musique de dérive. À réfléchir deux secondes, le mot flux est sûrement plus juste : celui des énergies, du vent et de l’eau, tissant un lien direct entre intérieur et extérieur. Dans la maison traditionnelle japonaise, le bambou, les minces parois de bois, le papier de riz n’arrêtent pas le son. Rien à voir avec notre archétypale et romantique chapelle perdue dans la campagne avec ses murs de pierre épais et ses ouvertures étroites. Le silence qui s’immisce sur ces disques n’a rien de transcendantal ni d’imposant, il est l’intervalle entre deux notes ou deux réveils du réfrigérateur, ou deux passages de trains. Rien de plus, rien de moins.

Une postérité inattendue

Presque quarante ans après ses balbutiements, la Kankyō Ongaku connaît depuis quelques années déjà une reconnaissance mondiale. Cela a commencé sur un site américain pointu qui, en 2010, a proposé une première playlist téléchargeable avec quelques morceaux iconiques (Fairlights, Mallets and Bamboo-Fourth-world Japan, years 1980-1986). Le concepteur de cette playlist, Spencer Doran, a ensuite conçu une compilation officielle pour la maison de disques Light in the Attic en 2018, Kankyō Ongaku : Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990. Dans son sillage, sont ressortis quelques albums séminaux et puis est arrivé un certain virus avec l’obligation faite au monde de rester cloîtré. Et grâce aux nombreuses références déjà proposées sur le site YouTube, la Kankyō Ongaku est devenue la bande-son d’une multitude de confinements à travers le monde.

Quelques références incontournables

« Original BGM », extrait de BGM.1980-2000, MUJI, Haruomi Hosono

Parce qu’il faut bien commencer quelque part. Parmi les Yellow Magic Orchestra, version locale ironique de Kraftwerk, outre Ryūichi Sakamoto et Yukihiro Takahashi, tous deux décédés en 2023, il y a Haruomi Hosono : vétéran folk, country, pop et inventeur d’une ambient bien à lui qui s’attache à la lettre des musiques du monde pour en donner des lectures distanciées. Ce « Original BGM » (pour Background Music, version japonaise de la Muzak) est d’une autre étoffe, c’est une commande de la chaîne de supermarchés Muji, initialement publié en 1984. Longue pièce de design sonore, cette simple phrase harmonieuse jouée au synthétiseur, répétée sur un tempo très lent dilate le temps et repousse les murs jusqu’à l’infini.

Haruomi Hosono, Original BGM, extrait de BGM.1980-2000, MUJI, 1984. © DR.

Music For Nine Post Cards, (Wave Notation #1), Hiroshi Yoshimura, 1982

Une musique « destinée à être écoutée de façon décontractée… Pas quelque chose qui stimulerait les auditeurs mais de la musique qui devrait aller et venir comme de la fumée et se fondre dans l’environnement7. »

Composée et interprétée sur un piano électrique et des synthétiseurs aux timbres transparents, parfaitement désincarnés et baudelairiens, cette musique est inspirée par le passage des nuages devant la fenêtre du compositeur. Emballé par une visite au musée d’art contemporain de Shingawa, il a obtenu du conservateur d’y diffuser ces enregistrements, une fois mixés en vue de cette spatialisation. D’emblée, des visiteur·euses ont demandé comment se procurer cette musique. Yoshimura en a parlé à son ami disquaire et musicien Satoshi Ashikawa qui a créé le label Wave Notation pour distribuer cette œuvre.

Hiroshi Yoshimura, Music For Nine Post Cards, Wave Notation #1, 1982. © DR.

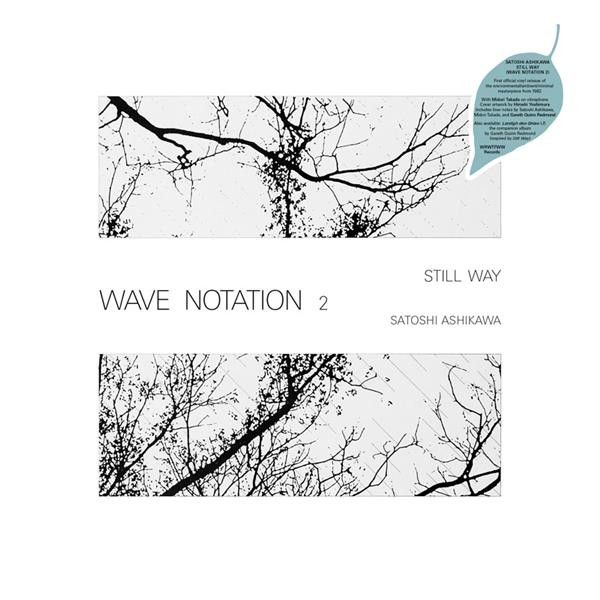

Still Way (Wave Notation #2), Satoshi Ashikawa, 1982

La critique évoque toujours Satie et Eno comme figures tutélaires à propos de ce disque acoustique minimaliste, chef-d’œuvre du genre. Son originalité est peut-être encore plus flagrante quand on le compare à certaines compositions de ses contemporain·es et compatriotes. Ainsi l’illustre Toru Takemitsu n’avait que vingt-trois ans de plus qu’Ishikawa : ses thèmes de prédilection (la pluie, le silence, les jardins), son goût pour les petites formations proches du Jazz Third Stream (flûte, clarinette, piano, harpe et vibraphone) résonnent fraternellement avec ce disque mais il y a toujours chez Takemitsu l’ambition d’un musicien « classique », au sens de « qui veut faire une impression durable » et dont on peut citer le nom dans le même souffle que Debussy ou Messiaen. Lorsque la flûte étire ses notes sur son Bryce (1976) c’est avec des vibratos qui donnent le tournis, alors que sur Still Way, le tenuto du même instrument semble plutôt un synthétiseur bucolique, un bourdon léger et modeste presque gêné d’être là. Notons, parmi les interprètes, la présence d’une des rares femmes liées à ce mouvement, Midori Takada, compositrice et percussionniste d’exception, trait d’union entre Takemitsu et l’ambient.

Satoshi Ashikawa, Still Way, Wave Notation #2, 1982. © DR.

Une Collection des Chaînons, Yoshio Ojima, 1988

Peu de disques dessinent aussi précisément l’esthétique de la Kankyō Ongaku. Une Collection des Chaînons [sic] a été conçue entre 1985 et 1988 pour le musée Spiral/Wacoal Art Center, lieu destiné à valoriser les relations entre l’industrie et la création contemporaine. Musicalement, nous voguons entre indétermination (cf. l’incipit bien nommé « Entrance » qui évoque un carillon éolien lo-fi) et au contraire l’ultra prévisible : des séries répétitives, simples et minimalistes, comme entendues dans « les Trois Grâces », jouées sur des synthétiseurs primitifs parfois traités comme des jouets cheap - les aigus rognés par une égalisation brute. Malgré sa délicatesse, ce n’est pas le genre de disques à écouter en voiture, si l’on ne veut pas passer son temps à douter de sa mécanique.

Yoshio Ojima, Une Collection des Chaînons, 1988. © DR.

Écouter les playlists

Fairlights, Mallets and Bamboo (Japan, 1980-86) by DJ Spencer D

Water Drops and Ambient Synth

- Yoshio Ojima, Notes de pochette de Une Collection des Chaînons. Music for Spiral, 1988.↩

- Francis Ponge, « La Pluie » dans Le Parti pris des choses, 1942.↩

- Carnet de notes - Les musiques de film de Toru Takemitsu. France Culture. Première diffusion le lundi 22 mai 2017.↩

- Vladimir Jankélévitch, La Musique et les heures, Paris, Seuil, 1988, p. 10.↩

- Myriam Tholomet. Esthétiques du quotidien du Japon, Paris, IFM/Le Regard, 2014, p. 109.↩

- Yoshio Ojima. Livret de l’édition originale de Une Collection des Chaînons. Music for Spiral, Tokyo,1988. Traduction depuis l’anglais : Silvain Vanot.↩

- Satoshi Ishikawa, Notes de pochette de l’édition originale.↩