Technomagie

Réflexion sur le design technologique

Au sein de cette réflexion, nous étudierons l’aspect minimaliste de nos smartphones, ordinateurs et objets « intelligents » afin de considérer ces objets connectés comme relevant d’une esthétique religieuse et d’une puissance ésotérique. Pour ce faire, nous aurons d’abord recours à la philosophie de Gilbert Simondon, que nous dirigerons ensuite vers l’idéologie technologique advenant à la fin du XXe siècle.

Technique, religion, art

Les deux techniques

En 1958, Gilbert Simondon affirmait qu’il faut voir dans les objets techniques une réalité humaine1, et pour cela, il est important d’étudier le rapport que nous entretenons avec eux. Le philosophe envisage ainsi deux grandes catégories de relations : les minorées, ou rapports « enfantins » à l’objet technique, et les majorées, relevant d’un rapport « adulte ».

En ce qui concerne la première, si une technique est apprise dès le plus jeune âge, l’individu gardera une affinité d’inconscience avec l’outil. « L’artisan sera comme un magicien » et possèdera une connaissance intuitive. La technique « sera une capacité plus qu’un savoir ; [...] elle sera secrète pour les autres, car elle sera secrète pour lui-même, à sa propre conscience2. » Cette forme de technique a un aspect à la fois initiatique et exclusif, celui ou celle qui est extérieur au groupe des travailleur·euses en sera privé·e3. C’est en grandissant dans une communauté qui possède un savoir technique particulier que l’enfant l’acquiert sous le mode de l’intuition. C’est ainsi que se créent des sociétés de travailleur·euses-technicien·nes au sein desquelles la technique devient culture.

Ce rapport dit « minoré » pourrait être rapproché de ce que les Latins nommaient genius et les Grecs daîmon. Socrate affirmait être possédé par un daîmon personnel qui lui faisait entendre sa voix afin de lui indiquer ce qu’il devait accomplir4. Le daîmon agit comme une sorte de voix éthérée qui vient nous murmurer des conseils et des idées ; une voix qui, selon Platon, fait le lien entre les sphères matérielle et divine. La technique inscrite dans l’individu depuis l’enfance, la technique liée à l’éthique de manière automatique, cette technique devient raison. Elle est une part de l’être qui lui permet, comme un daîmon, d’accéder à la sphère métaphysique.

Le second type de relation technique, majoré et adulte, est issu du savoir encyclopédique. L’Encyclopédie éditée au milieu du XVIIIe siècle par Diderot et d’Alembert, marque un tournant : c’est la première fois que des détails techniques de machine sont retranscrits et communiqués de manière globale. Il ne s’agit plus d’une connaissance comme symbiose, mais d’un savoir universel qui permet à n’importe qui de se former. L’Encyclopédie, c’est la naissance de la figure de l’autodidacte, qui envisage la technique non comme automatisme mais comme savoir. Simondon le rappelle, permettre à quiconque d’apprendre une technique, c’est offrir une libération, car cela permet de sortir de la soumission aux éléments5. Bien sûr, il y a des imperfections. L’encyclopédisme donne une vision de la technique comme allant de soi, comme si elle ne relevait pas d’un apprentissage long se divisant en étapes. C’est ainsi que naît le fantasme d’un progrès sans barrière, sans prise en compte de la contingence humaine. L’encyclopédisme ne pense qu’au présent, oubliant que toute technique a une histoire ; oubliant qu’on ne devient adulte qu’en ayant été enfant6.

D’un côté donc, une technique comme éthique et culture qui ne peut se prendre comme objet de savoir car incluse dans le sujet ; et de l’autre une technique comme objet de connaissance dont le grand risque est d’oublier la part humaine. Or, comme le constate Simondon, alors que le XVIIIe siècle est celui d’immenses progrès techniques, le XIXe siècle est celui d’une bascule vers le machinisme qui aliène l’individu7. Ce n’est pas uniquement l’ouvrier·ère qui est aliéné·e par la machine qu’elle ou il manie, mais toute la société car celle-ci est coupée des deux types de relation : on ne peut plus faire-culture au sein de la technique, et on ne peut plus faire-savoir. La seule chose que nous faisons, c’est gérer la machine qui, elle, est douée de technique. Ainsi, ce n’est pas l’industriel·le qui possède la technicité mais uniquement les machines, et l’ouvrier·ère, elle ou lui, ne possède plus une culture technique, mais est uniquement en charge de la gestion des actions de la machine. Ce que nous nommons révolution industrielle est donc un chamboulement général de notre rapport à la culture et au savoir.

La modernité peut ainsi être comprise comme un moment de bascule durant laquelle la technique est passée du domaine culturel au domaine du savoir, pour finalement ne plus rien avoir à faire avec la question corporelle lorsqu’advient le machinisme. Alors qu’un outil est une prothèse prolongeant le corps, la machine est une altérité lui faisant face. En quoi est-ce un problème ? C’est justement lorsque la technique prend ses distances avec l’humain pour l’arraisonner, c’est justement lorsqu’advient l’aliénation technique que nous nous rendons compte que l’humain c’est, fondamentalement, de la technique. Cette dernière le constitue en tant qu’origine et devenir.

Essence de la technique et de la religion

Gilbert Simondon, après avoir disséqué ce double aspect de la technique, en arrive à une réflexion ontologique. Pour ce faire, il a besoin de recourir à une opposition complémentaire entre la technique d’un côté et la religion de l’autre : il affirme que si la technique s’occupe de la figure, la religion pense le fond. Cette dernière réfléchit au déjà-là, au décor du vivant en quelque sorte ; lorsque la technique, elle, s’occupe de ce qui s’agite sur cette scène. Pour pouvoir penser la technicité, Simondon va recourir à la notion de phase : le rapport d’être au monde est fait de phases qui coexistent en même temps, qui fonctionnent par mariage et opposition. « Nous supposons que la technicité résulte du déphasage d’un mode unique, central et originel d’être au monde, le mode magique ; la phase qui équilibre la technicité est le mode d’être religieux8. » Ainsi, la phase opposée à la technique, avec laquelle elle se marie, est la religion. Et au centre de ces extrêmes se trouverait un point neutre qui serait l’esthétique, comme un rappel perpétuel du lien originel entre les deux. Ensuite, chaque phase est dédoublée en mode pratique et mode théorique. Le fait que l’esthétique soit le point neutre entre technique et religion va, bien sûr, intéresser notre propos, car notre réflexion porte justement sur le devenir esthétique de l’objet technique. Ainsi, nous pourrions déjà envisager que lorsque ce phénomène arrive, cela réduit le dédoublement des phases, et l’objet technique devient donc, peu à peu, un objet religieux. Pourquoi opposer le technique et le religieux ? Pour le philosophe, l’humain a un rapport archaïque au monde dans lequel l’objectivation et la subjectivation sont encore mêlées, il s’agit de l’étape magique. Ensuite, cette médiation humain/monde va s’objectiver avec la technique, et se subjectiver avec la religion9. Cette première phase durant laquelle technique et religion sont encore mêlées, Simondon la nomme « réticulation » : nous pouvons prendre l’exemple d’une religion animiste faisant d’une forêt ou d’une montagne un lieu sacré. Cet espace deviendra alors le lieu unique, le réticule, d’où peuvent se détacher les figures et le fond10.

Lors du déphasage, de la sortie de la pensée magique, les points d’intérêt et les figures deviennent les objets techniques instrumentalisés en outils et instruments ; tandis que le fond se subjectivise en dieux et héros. La figure se fragmente en objet et le fond s’universalise (tel lieu précis devient un dieu général). L’homme prend ses distances avec le monde ; l’outil devient le premier objet, et Dieu devient le premier sujet11. C’est ainsi qu’il nous est impossible, aujourd’hui, de plonger notre regard vers l’archaïque et d’y séparer le technique du religieux :

Technicité et religiosité ne sont pas des formes dégradées de la magie, ni des survivances de la magie ; elles proviennent du dédoublement du complexe magique primitif, réticulation du milieu humain originel, en figure et fond. C’est par leur couple que technique et religion sont les héritières de la magie, et non chacune pour elle-même. La religion n’est pas plus magique que la technique ; elle est la phase subjective du résultat du dédoublement, tandis que la technique est la phase objective de ce dédoublement. Technique et religion sont contemporaines l’une de l’autre, et elles sont, prises chacune à part, plus pauvres que la magie d’où elles sortent12.

Si nous suivons Simondon, nous pouvons nous demander ce que sont nos objets technologiques actuels. Nous y reviendrons bientôt, mais l’industrie numérique et technologique (notamment Apple), pense ses objets techniques comme des mondes en soi. Un smartphone ou n’importe quel objet connecté n’est pas uniquement un outil, mais est aussi le réceptacle du sujet. Nous déplaçons une partie de notre individualité au sein de ces outils qui ne sont donc plus uniquement objets, mais en partie sujets. Or, si tel est le cas, nous retrouvons les propos de Simondon : la technique rejoint la religion et accouche de ce que l’on nomme trivialement « technologie », comme ajout d’un logos divin à un objet d’usage. Suivant cette logique, la technologie actuelle est le retour à la phase archaïque qu’est la pensée magique. C’est le retour à l’indistinction des figures et du fond, de la technique et de la religion, des objets et des sujets, de l’humain et du monde. Ce que l’on nomme aujourd’hui technologie, c’est le devenir-monde de la technique, donc le devenir-religiosité. Mais pour préciser tout cela, il nous faut encore réfléchir à un dernier aspect : le point neutre qu’est l’esthétique.

Comme l’affirme le philosophe, la pensée esthétique tente d’atteindre la totalité. Il est ainsi faux de penser que l’esthétique est nostalgique de la pensée magique, et il faut plutôt affirmer qu’elle permet de garder active la capacité d’éprouver l’impression de totalité. Si elle est le point d’équilibre, le liant, l’intercesseur entre la technique et la religion, alors « l’impression esthétique, commune à la pensée religieuse et à la pensée technique, est le seul pont qui puisse permettre de relier ces deux moitiés de la pensée résultant de l’abandon de la pensée magique.13 » Nous nous tournons encore une fois vers nos objets technologiques et comprenons pourquoi ils sont d’importants objets esthétiques, designés comme des objets de mode ou de décoration, d’appartenance et de luxe. La technique devient technologie lorsqu’elle rejoint le religieux afin de faire-monde, et pour rejoindre le religieux, il faut donc qu’elle devienne un objet esthétique.

Finalement, nous retrouvons le seuil par lequel nous sommes entré·es dans les réflexions de Gilbert Simondon : avant la modernité et l’encyclopédisme, la technique était une culture inscrite dans l’individu, qui ne pouvait la détacher comme connaissance. Si nous avions pris le temps de citer le terme grec de daîmon, c’est pour mieux le retrouver maintenant. Que sont nos objets technologiques si ce n’est des objets hyper-esthétiques voulant à tout prix réunir le magique et le technique ? Que sont ces outils, si ce n’est des objets dont l’intention est de nier la technique comme savoir pour la réinsérer dans nos vies comme culture ? Comme éthique, comme réflexe, comme infantilisation. Le smartphone, l’ordinateur portable, l’objet connecté deviennent alors véritablement des genius nous susurrant des directions à l’oreille. L’objet technique se fait prothèse, non comme amplification musculaire, non comme sur-capacité motrice, mais comme hantise.

Du minimalisme et de la croyance

Design technologique

Pour singer l’indistinction du religieux et du technique, l’objet technologique doit invariablement se métamorphoser en objet esthétique. C’est ici que nous divergeons de Simondon. Pour ce dernier, un objet technique se voulant objet esthétique est toujours kitsch et vulgaire14. Or, il laisse de côté un phénomène déterminant de la révolution industrielle : l’avènement du design. L’invention d’une pratique consistant à esthétiser des objets d’usages, et notamment des objets techniques, relève de l’intention de faire advenir cette impression de totalité qui permet d’indissocier la technique et le religieux.

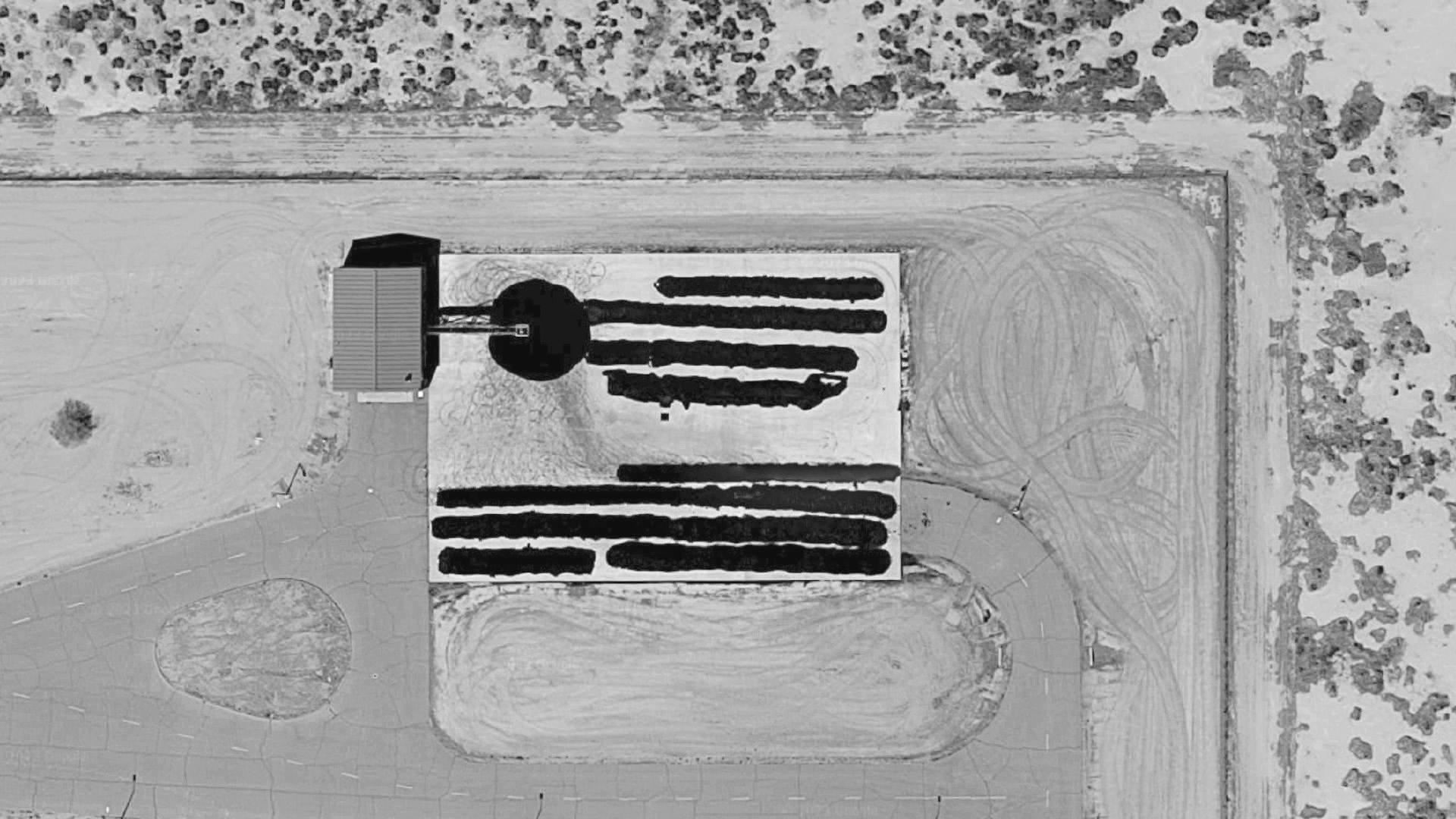

Le design de nos objets technologiques est à la fois l’héritier de l’invention industrielle du design et de l’idéologie technologique propre aux mouvements sociaux de la deuxième moitié du XXe siècle. On estime que, dans les années 1960, près de 10 000 hippies, jeunes Américain·es politisé·es revendiquant une contre-culture face aux actions gouvernementales conservatrices, se sont établi·es dans plusieurs milliers de communautés dans les campagnes californiennes. Or, comme le constate l’historien Fred Turner, ces communautés avaient besoin de nouveaux outils15. Des outils abstraits, comme le LSD, ou concrets et artisanaux. Afin de se former techniquement à la vie communautaire, un instrument de savoir fut créé : le Whole Earth Catalog, publié pour la première fois par Stewart Brand en 1968. Il s’agissait de fascicules contenant des informations pratiques mais aussi, dans l’héritage de l’Encyclopédie dont nous parlions plus haut, de revues partageant des connaissances techniques. À la fois l’ancêtre de Wikipedia et du do it yourself. Puis, avec la fin des mouvements hippies, Brand se dirigea vers d’autres groupes contre-culturels présents en Californie : les ingénieur·es informatiques, notamment le Homebrew Computer Club, dont faisait partie Steve Jobs.

Entre les années 1960 et les années 1980, l’esprit contre-culturel se recentra autour de la question d’appareils de partage de connaissances qui vont rapidement trouver leur ancrage dans l’avènement de l’informatique. L’invention majeure qui permettra à ces deux aspects de fusionner sera l’idée d’interface, qui est une science des usages personnels de l’outil informatique. Par le biais de l’interface, l’ordinateur personnel est possible, car nous pouvons en user, et donc accéder aux informations sans avoir à connaître le codage. Le premier véritable ordinateur personnel est sûrement l’Apple de 1984, qui propose pour la première fois des icônes (conçues par Susan Kare) tels que le curseur et la poubelle.

L’interface va tout changer. Alors que, depuis toujours, l’enjeu du design avait été de rendre séduisant un moteur qui ne l’était pas (on pense notamment à Raymond Loewy), les designer·euses d’objets informatisés vont devoir faire graviter l’aspect de l’objet autour de l’esthétique de l’interface, qui va devenir prépondérante ; car c’est avant tout cette dernière qui va déterminer le comportement de l’usager·ère. Parmi toutes ces entreprises américaines, l’une d’entre elles va rapidement comprendre que le design de leur objet sera primordial pour accompagner l’usage que nous en avons : Apple.

Jonathan Ive, qui arrive dans l’entreprise en 1996, fut véritablement celui qui formalisa le design technologique. Inspiré des produits Braun, dessinés par Dieter Rams, il envisagea le design technologique comme devant de facto être minimal par son aspect et transcendant par son interface. Mais alors que Rams pensait ses objets pour qu’ils soient atemporels, Apple sait pertinemment que chaque iPhone sera dépassé au bout de quelques années. Le premier iMac en 1998 était translucide pour démystifier la technologie qui pouvait faire peur. Mais c’est un leurre, l’objet nous donnant l’impression de comprendre comment il fonctionne en nous montrant ses réseaux de cartes et de processeurs. Par la suite, Apple et Ive radicaliseront leur design technologique en dessinant des objets complètement fermés et en les vendant sans manuel d’utilisation. Absence du manuel que nous envisageons comme le retour à la technique minorée de Simondon. Notre rapport à l’objet n’est pas basé sur la compréhension, mais sur la culture.

Le minimalisme du design est donc avant tout rhétorique : en 2007 Steve Jobs présenta l’iPhone avec ces termes : « Your life in your pocket ». Car c’est bien de cela qu’il s’agit : une prothèse qui n’est plus la prolongation du corps, mais bien de l’être. Un objet doué d’une vie hybride, adéquation de la sienne et de la nôtre. Et pour que cela fonctionne, il faut invariablement que son aspect soit le plus minimal possible.

Le minimalisme et la croyance

Derrière le minimalisme du design technologique, c’est finalement tout un fondement idéologique qui se terre. L’objet technologique est minimal car il déjoue en permanence sa fonction pour tendre vers le silence religieux. Sa quasi-négation des effets esthétiques doit être comprise comme une hyper-esthétisation, c’est-à-dire comme une pensée déterminante de l’aspectualité. Si nos instruments technologiques sont réalisés sans fioriture, c’est justement car les industriel·les ont compris l’importance magico-religieuse des produits qu’elles ou ils créent.

Pour préciser ceci, il nous faut revenir de manière plus essentielle vers les fondements du minimalisme. En introduction de son ouvrage Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, consacré en grande partie au travail du sculpteur Tony Smith, Georges Didi-Huberman convoque d’abord la figure du tombeau. Effectivement, il y a une dimension mortuaire dans les œuvres de Smith. Face à un tombeau, il y a deux types de réactions. Tout d’abord tautologique : plutôt que d’assumer que nous mourrons un jour, nous en restons à la simple forme devant nous (un bloc de pierre, de format rectangulaire, etc.) et nous nions ainsi l’aura de l’objet. Ainsi, nous traitons le tombeau par une approche purement esthétique, et non transcendante. La seconde réaction est fictionnalisante : à l’inverse de la première, nous allons au-delà de la scission et imaginons un monde fictif, une âme. Il s’agit d’un « exercice de croyance » : on refuse de voir un simple volume vide, mais on le comble avec un « Autre » métaphysique qui donne un sens au vide16. Pour Didi-Huberman, cette seconde posture est l’une des définitions, a minima, que nous pouvons donner de la croyance. Dans l’Évangile de Jean, nous retrouvons cette scène durant laquelle Marie Madeleine trouve le tombeau du Christ vide et appelle ses compagnons. Un disciple de Jésus arrive avant les autres et ne trouve, au fond du tombeau, qu’un linge. Pour Didi-Huberman, il s’agit du récit même de la croyance :

Et c’est ce rien – ou ce trois fois rien : quelques linges blancs dans la pénombre d’une cavité de pierre –, c’est ce vide de corps qui aura enclenché pour toujours la dialectique de la croyance. Une apparition de rien, une apparition minimale : quelques indices d’une disparition. Rien à voir, pour croire en tout.17

L’homme de la croyance verra toujours quelque chose d’autre au-delà de ce qu’il voit lorsqu’il sera face à un tombeau. Toute croyance est une fiction du temps. « L’homme de croyance préfère vider les tombeaux de leurs chairs pourrissantes, désespérément informes, pour les remplir d’images corporelles sublimes, épurées, faites pour conforter et informer – c’est-à-dire fixer – nos mémoires, nos craintes et nos désirs.18 » La croyance, telle qu’envisagée par Didi-Huberman, est donc une réponse de plénitude face à un vide inacceptable. Il vaut mieux quelque chose d’invisible plutôt que le constat de l’absence. C’est la même définition que propose le sociologue des religions Albert Piette. Pour lui, l’acte de croire est avant tout une attitude mentale et non un rapport de véracité face à des énoncés. Dire « je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu » ne relève pas de la croyance mais de l’opinion. Car la croyance n’a finalement pas grand-chose à voir avec la verbalisation. Dire « je crois » n’est pas forcément croire. L’énoncé de la croyance n’est jamais pris littéralement, mais est toujours fondamentalement métaphorique car croire consiste à voir de l’ailleurs dans la présence et de la présence dans l’absence. Ainsi, c’est parce que le contenu de la croyance est flou, « semi-propositionnel », qu’on y croit, car le croyant complète le vide avec ses propres images et idées19. « La rencontre entre une représentation semi-propositionnelle ambiante et une disposition affective, ou un processus intellectuel propre à cet individu, détache celle-là des processus collectifs. Cette rencontre momentanée est un état de croyance, plus précisément un acte de croire.20 » Ainsi, la croyance est insensible à la contradiction car elle permet la plasticité qui fait que l’on croit, puis qu’on ne croit plus, puis que l’on re-croit à nouveau, etc. Le croyant sait de quoi il ne faut pas qu’il devienne conscient. Albert Piette donne un exemple : l’homme sait que le cadavre ne pourra utiliser les objets qu’il lui glisse dans le cercueil, et pourtant il ne peut pas s’empêcher de le faire. L’individu ne peut radicaliser mentalement son geste, il reste en état de léthargie, « préférant garder ses représentations semi-propositionnelles à un niveau d’infraconscience : c’est l’intériorisation minimale qui permet dans ce cas la gestion des incompatibilités21 ».

Être dans un état de croyance, ce n’est pas être convaincu·e, mais cela consiste à toujours se laisser habiter par le doute. Croire, c’est répondre positivement à des semi-propositions que l’on choisit de garder incomplètes. Si l’on revient à l’exemple de Georges Didi-Huberman, nous comprenons pourquoi ce passage de l’Évangile de Jean est limpide : face à un vide au sein d’un élément concret (le tombeau), nous préférons envisager le plein (le sens) plutôt que l’absence (le non-sens) ; car le tombeau vide du Christ est une véritable semi-proposition.

Suivant ces définitions, nous pouvons envisager le design technologique minimaliste comme étant l’incarnation esthétique de l’idée de semi-proposition. Son absence complète d’ornements, sa réduction en une matière et une forme élémentaire en fait un objet que nous devons compléter. La forme cubique ou rectangulaire est à la fois évidente car elle est une forme élémentaire, non une forme de mouvement (comme la boule), tout en incarnant la stabilité. Le cube et le rectangle sont des objets par excellence, ceux que l’on pose devant soi et que l’on prend dans sa main, non pour les y enfermer mais pour les manier. Mais ils sont aussi l’inévidence même car ce sont des formes non-naturelles. Ce sont des objets parfaits, l’incarnation de la raison humaine et de sa capacité à manipuler le monde. Ils sont à la fois vérité et culte, à la fois le divin et le croyant. Le design numérique des smartphones, ordinateurs, consoles de jeux vidéo et autres objets connectés relève de cette logique. Ils incarnent la technique humaine dans sa dimension archaïque, c’est-à-dire dans sa vérité divine. Ils incarnent le déphasage dont parle Gilbert Simondon et cela, avant tout, par un choix esthétique déterminant.

L’objet connecté comme l’extrême de la marchandise

Alors que Gilbert Simondon use du terme de technologie pour envisager une science qui porterait uniquement sur la technique, nous choisissons de nous référer à son usage courant. Dans le langage quotidien, la technologie est un domaine de la technique qui serait spécifiquement numérique et connectée. Ainsi, le propre de l’objet technologique commun du XXIe siècle, c’est son adaptabilité à l’individu. L’objet connecté est un objet transcendant, meilleur que nous car inséré dans le monde global. Un objet non au service de l’humanité, mais avant tout au service de l’individu. Pourtant, l’ipséité que produit l’objet technologique est en fait une scission : nous ne sommes pas replié·es sur nous comme sur un reflet, mais plutôt comme une possession. Un objet technologique à soi produit un mouvement interne plutôt qu’externe. Il faut que l’objet soit le plus minimal possible pour que l’individu puisse exister, c’est ce que dit le terme même de device : l’adaptabilité. Ce qui compte, c’est notre capacité à donner une énergie, une vie, à une forme morte, à en faire notre daîmon.

En ce sens, l’objet technologique est l’aboutissement même de l’objet consommation. Il en est sa forme la plus parfaite car il est censé définir l’individu qui l’achète et en use. Comme le constate Anthony Galluzzo, au sein de la société de consommation, « plongé dans l’arène esthétique, chaque individu devient entrepreneur de sa propre distinction et le “soi” devient un projet, un objet à transformer et à “façonner”22 ». Tout individu vivant au sein de la société de consommation doit façonner son être pour exister et ce façonnage se réalise, avant tout, par ce que l’on consomme, par les objets que l’on possède. La ou le consommateur·rice moderne « sait que sa valeur réside moins dans la place qu’il occupe dans l’appareil productif que dans sa façon de s’exprimer à travers les marchandises ». Le soi n’est donc pas un donné mais « un projet permanent, que l’individu construit et reconstruit sans cesse en piochant dans les ressources symboliques que lui fournit le marché. Il est jugé par les autres à travers ce travail personnel de construction23 ». Nous sommes ainsi les artisans de notre propre valeur. Dit autrement, le corps n’est plus chair (logique religieuse), ni force de travail (logique industrielle), mais est stock : logique néo-libérale. Le corps est un fonds à investir en vue d’un rayonnement social24. Nous retrouvons ainsi la réalisation du machinisme moderne : l’humain ne trouve pas son fondement culturel dans l’usage technique, mais dans la gestion machinique ; voire, même, dans la gestion du produit machinique. Le corps n’est plus source de culture ou de savoir techniques, mais uniquement de profit. L’humain est un sujet qui se définit par son choix d’objets qui pourtant le réifient.

Le devenir de l’humain de la société de consommation consiste à alterner cycliquement entre subjectivation (par l’achat) et réification (par la société marchande, par l’objet lui-même). Or, si nous revenons vers l’objet technologique, cet objet semi-propositionnel à la technique déphasée, nous comprenons en quoi il incarne l’extrême de l’objet marchand. Il nous définit en tant qu’être, certes, mais il recèle aussi, véritablement notre individualité. Il est le réceptacle de nos souvenirs, de nos informations civiles, de notre connexion avec les autres et avec le monde. Il est bien plus qu’une prothèse technique, qu’un outil, il est véritablement un objet culturel transcendant. C’est ainsi que nous passons de l’objet de consommation à l’objet de culte. Nous craignons que nos objets connectés ne nous surveillent. Nous craignons leurs caméras et leurs micros comme des organes divins doués d’ubiquité. Par leurs écrans, nous contemplons les Apple Note qui prennent autant l’aspect d’un show d’une rock star que du prêche évangéliste. Et notre iPhone est autant une télécommande qu’un miroir. Objet de culte car il embellit notre individualité et nous connecte à l’invisible. Objet de culte qui brille d’une énergie blanche, d’une lumière diurne, comme une aura divine, un enchantement talismanique.

- Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 2012 (1958), p. 10.↩

- Ibid., p. 128.↩

- Ibid., p. 130.↩

- À ce sujet, voir Andrei Timotin, La démonologie platonicienne, Boston, Brill (Philosophia Antica), 2012, p. 52-81.↩

- Gilbert Simondon, op. cit., p. 144.↩

- Ibid., p. 150.↩

- Ibid., p. 165.↩

- Ibid., p. 222.↩

- Ibid., p. 227.↩

- C’est en quelque sorte la théorie du Centre de Mircea Eliade pour qui tout microcosme a un « Centre », lieu sacré par excellence qui peut exister de manière unique ou multiple. Le Centre est le lieu du réel, de la vérité, et plus on s’éloigne de ce lieu mystique, plus on s’éloigne du réel pour entrer dans le monde du faux-semblant. C’est pourquoi les héros ou les dieux sont ontologiquement liés au Centre et deviennent des archétypes exemplaires. Voir Mircea Eliade, Images et symboles, Paris, Gallimard, Tel, 1952, chapitre I.↩

- Gilbert Simondon, op. cit., p. 232.↩

- Ibid., p. 240.↩

- Ibid., p. 251.↩

- Ibid., p. 254.↩

- Fred Turner, Aux sources de l’utopie numérique, Caen, C&F éditions, 2012 (2006).↩

- Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, 1992, p. 19-20.↩

- Ibid., p. 22.↩

- Ibid., p. 25.↩

- Régine Azria, Danièle Hervieu-Léger, Dominique Iogna-Prat (dir.), Dictionnaire des faits religieux, Paris, PUF (Quadrige), 2019 (2010), p. 214.↩

- Ibid., p. 215.↩

- Ibid.↩

- Anthony Galluzzo, La fabrique du consommateur. Une histoire de la société marchande, Paris, La Découverte (Zones), 2020, p. 70.↩

- Ibid., p. 118.↩

- Jean Baudrillard, La société de consommation, Paris, Denoël, 1970, p. 205.↩